Photogrammetrie in der Vermessung

Die Photogrammetrie erstellt aus überlappenden Luftbildern präzise Orthofotos, Punktwolken und 3D-Modelle. Damit lassen sich Geländeoberflächen, Bauwerksstrukturen und Bestandsdaten zuverlässig dokumentieren

Die Photogrammetrie rekonstruiert aus überlappenden Luftbildern verlässliche Orthofotos, Punktwolken und 3D-Modelle. Für Vermessungsbüros, Ingenieur- und Planungsbüros entsteht damit eine strukturierte Datengrundlage, die sich unmittelbar in bestehende CAD- und GIS-Workflows integrieren lässt. Systematische UAV-Befliegungen ermöglichen eine effiziente Erfassung größerer Flächen und eignen sich sowohl für Bestandsaufnahmen als auch für technische Auswertungen.

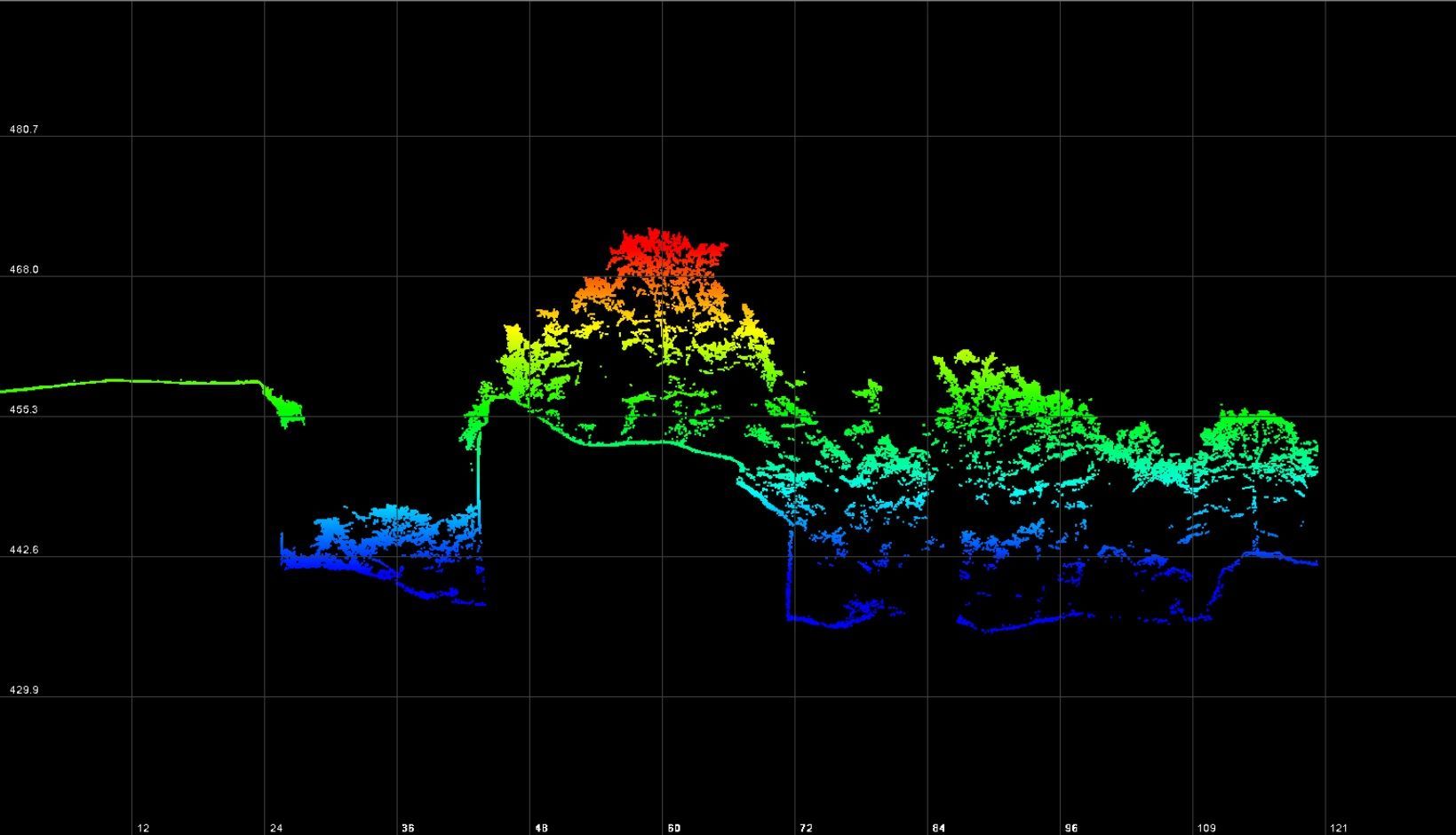

Bilder aus Drohnenbefliegung

Was Photogrammetrie ausmacht

Die Photogrammetrie wertet systematisch überlappende Luftbilder aus und rekonstruiert daraus dichte Punktwolken, georeferenzierte Orthofotos und 3D-Modelle. Damit entsteht eine vollständige, flächendeckende Darstellung des Geländes oder von Bauwerksstrukturen, die sich direkt in CAD- und GIS-Umgebungen einbinden lässt. Die Methode eignet sich besonders für offene Flächen, Bebauungen und technische Anlagen, bei denen hochaufgelöste Bilddaten gefordert sind.

Die Qualität der Ergebnisse hängt dabei wesentlich von der Bildüberlappung, der Flugplanung und der GNSS-Gestützten Positionierung (RTK oder PPK) ab. Werden diese Parameter sauber abgestimmt, lassen sich präzise Geodaten erzeugen, die für Planungen, Massenermittlungen oder Bestandsdokumentationen nutzbar sind.

Wie funktioniert Photogrammetrie?

Die Photogrammetrie basiert auf der Auswertung vieler überlappender Luftbilder, die während eines systematischen Flugrasters aufgenommen werden. Aus diesen Einzelaufnahmen wird mittels Bildkorrelation die räumliche Lage jedes Bildpunkts rekonstruiert. Dadurch entsteht eine dichte Punktwolke, aus der Orthofotos, Höhenmodelle oder 3D-Modelle abgeleitet werden können.

Damit die Berechnung präzise funktioniert, müssen Luftbilder mit hoher Überlappung aufgenommen werden. Üblich sind etwa 70–85 % in Flugrichtung und 60–80 % quer dazu. Ergänzt wird dies durch eine GNSS-gestützte Positionierung der Drohne, idealerweise mit RTK oder PPK. Die genaue Kenntnis von Kameraposition und Bildüberschneidung ermöglicht es, die Rekonstruktion stabil in ein Koordinatensystem einzubetten.

In der Praxis wird der gesamte Prozess aus Flugplanung, systematischer Befliegung und photogrammetrischer Auswertung als geschlossener Workflow umgesetzt. Moderne Softwarelösungen liefern dabei Punktwolken unterschiedlicher Dichte, farbige Orthofotos oder texturierte 3D-Modelle, die sich ohne großen Aufwand in CAD- oder GIS-Prozesse übernehmen lassen.

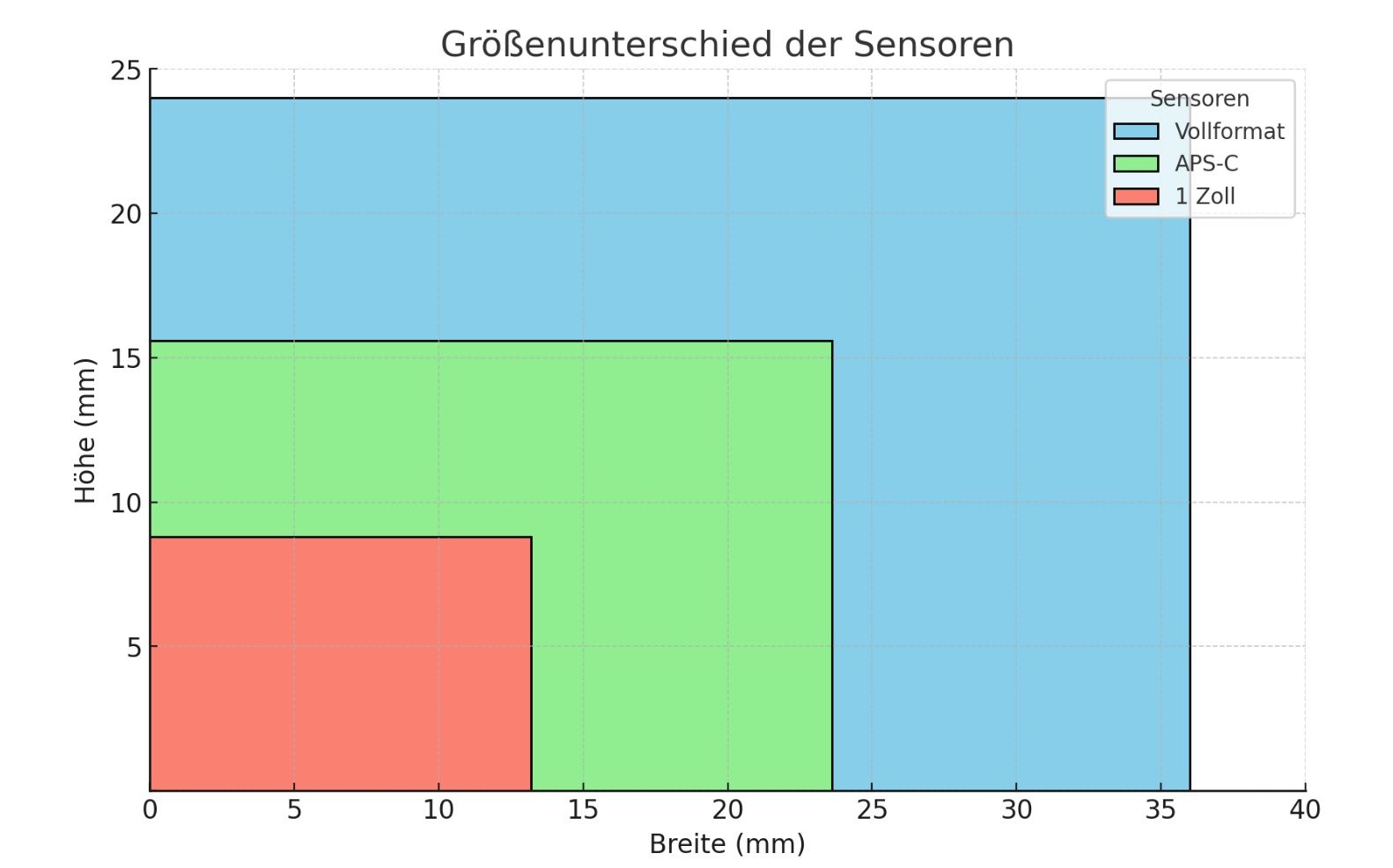

Was einen guten Photogrammetrie-Sensor ausmacht

Ein leistungsfähiger Photogrammetriesensor liefert stabile, reproduzierbare Bilddaten, die sich zuverlässig zu Punktwolken, Orthofotos und 3D-Modellen verarbeiten lassen. Entscheidend ist nicht nur die Auflösung, sondern die Kombination aus Kameraoptik, Sensorfläche und Geometrie der Aufnahme. Je größer der Sensor und je hochwertiger die Optik, desto präziser lassen sich Details abbilden – insbesondere in Bereichen mit feinen Strukturen oder Übergängen.

Ebenso wichtig ist eine konstante Bildschärfe über das gesamte Bildfeld. Verzeichnungen oder Randunschärfen wirken sich unmittelbar auf die Bildkorrelation aus und führen zu Ungenauigkeiten im Modell. Moderne Kamerasysteme setzen daher auf kalibrierte Optiken und stabile Verschlusszeiten, um Bewegungsunschärfen auch bei Wind oder höheren Fluggeschwindigkeiten zu vermeiden.

Für Vermessungsflüge spielt außerdem die Radiometrie eine Rolle. Gleichmäßige Belichtung und ein guter Dynamikumfang erleichtern die automatische Punktkorrespondenz und reduzieren Ausreißer in der Punktwolke. In Verbindung mit RTK- oder PPK-Positionierung wird der Sensor zu einem integralen Bestandteil eines präzisen und reproduzierbaren UAV-Workflows.

Die Bedeutung der Sensorgröße

Für die Bewertung von LiDAR-Daten spielt die Unterscheidung zwischen Genauigkeit und Präzision eine zentrale Rolle. Genauigkeit beschreibt, wie nah die gemessenen Punkte an der tatsächlichen Lage liegen. Präzision zeigt, wie stark die Punkte um ihre Lage streuen.

In der Praxis bedeutet das: Eine Punktwolke kann sehr eng gebündelt sein, aber insgesamt leicht verschoben liegen – präzise, jedoch ungenau. Umgekehrt können Punkte im Mittel korrekt liegen, aber weit streuen – genau, jedoch unpräzise. Erst wenn beide Eigenschaften zusammenpassen, entsteht eine verlässliche Datengrundlage für technische Vermessungen, Geländemodelle und Massenermittlungen. Die dazugehörige Grafik hilft, diese Zusammenhänge auf einen Blick einzuordnen.

Technologische Entwicklung der Photogrammetrie

Die Photogrammetrie hat sich in der Drohnenvermessung in den vergangenen Jahren deutlich weiterentwickelt. Moderne UAV-Systeme nutzen größere Sensorflächen, kalibrierte Optiken und stabilere Kameramodule, die ein homogenes Bildfeld und präzise Rekonstruktionen ermöglichen. Gleichzeitig sind die Drohnen selbst kompakter geworden: geringere Abfluggewichte und integrierte Kamerasysteme erleichtern den Einsatz im vermessungstechnischen Alltag, da viele Modelle unterhalb relevanter Genehmigungsschwellen betrieben werden können. Für die Drohnenvermessung bedeutet das eine höhere Flexibilität und kürzere Vorlaufzeiten bei der Projektplanung.

Parallel dazu hat sich die GNSS-Technik verbessert. RTK- und PPK-Verfahren korrigieren die Kameraposition während oder nach dem Flug und ermöglichen eine stabile Einbindung photogrammetrischer Daten in bestehende Koordinatensysteme. Dadurch lässt sich der Aufwand für Passpunkte in vielen Projekten reduzieren, ohne die Genauigkeit der Drohnenvermessung zu beeinträchtigen.

Auch die Auswertesoftware hat einen großen Schritt gemacht. Moderne Algorithmen erkennen Bildkorrespondenzen zuverlässiger, erzeugen dichtere Punktwolken und liefern robustere Ergebnisse – selbst in Bereichen mit weniger Struktur. Für Vermessungs- und Ingenieurbüros entsteht ein reproduzierbarer Workflow, der große Flächen ebenso wie technische Anlagen effizient und mit gleichbleibender Qualität abbilden kann.

Genauigkeit und Georeferenzierung in der Photogrammetrie

Die Genauigkeit photogrammetrischer Drohnenvermessungen hängt im Wesentlichen von der Bildqualität, der Flugplanung und der Positionierung der Kamera während des Fluges ab. Entscheidend ist, dass jede Aufnahme mit stabilen GNSS-Daten verknüpft wird. Moderne UAVs nutzen dafür RTK- oder PPK-Verfahren, die Positionsfehler im Zentimeterbereich korrigieren und eine präzise Einbindung der Daten in das gewünschte Koordinatensystem ermöglichen. Dadurch können Punktwolken, Orthofotos und Höhenmodelle sicher in bestehende Vermessungsprozesse integriert werden.

Wesentlich für die geometrische Qualität ist die Bodenauflösung (GSD), die sich aus Flughöhe, Brennweite und Sensorgröße ergibt. Eine feine GSD ermöglicht es, Details sauber zu erkennen und die Bildkorrelation stabil zu halten. In der Drohnenvermessung werden daher Flugparameter und Überlappung gezielt an das Projekt angepasst – etwa in Bereichen mit kleinteiligen Strukturen, Gebäudekanten oder technischen Anlagen.

In vielen Projekten lassen sich photogrammetrische Befliegungen inzwischen ohne ein vollständiges Passpunktfeld durchführen. Passpunkte bleiben jedoch ein hilfreiches Mittel, um die absolute Lagegenauigkeit zu überprüfen oder bei besonders anspruchsvollen Aufgaben zusätzliche Sicherheit zu schaffen. Entscheidend ist eine konsequente Flugplanung, stabile Satellitensicht und ein sauberer Abgleich zwischen GNSS-Daten und Bildauswertung.

Für Vermessungs- und Ingenieurbüros entsteht auf diese Weise ein reproduzierbarer Workflow, der sowohl relative als auch absolute Genauigkeiten erreicht, die für Bauprojekte, Bestandsaufnahmen und technische Auswertungen gut nutzbar sind.

Stärken und Grenzen der Photogrammetrie

Die Photogrammetrie spielt ihre Stärken überall dort aus, wo klare Strukturen, offene Flächen oder sichtbare Oberflächen vorhanden sind. Orthofotos und Punktwolken bieten eine hohe Informationsdichte, lassen sich leicht interpretieren und können ohne großen Aufwand in CAD- und GIS-Systeme übernommen werden. Für Bauflächen, Infrastrukturabschnitte, technische Anlagen oder sonstige offene Geländebereiche entsteht damit ein sehr präziser und effizienter Vermessungsworkflow. Besonders vorteilhaft ist die gute visuelle Lesbarkeit: Farben, Texturen und Oberflächenmerkmale erleichtern die Auswertung und ermöglichen eine sichere Zuordnung von Objekten.

In bewachsenen oder stark verschatteten Bereichen stößt die Methode allerdings an natürliche Grenzen. Dichte Vegetation schirmt den Boden ab, sodass die Bildkorrelation keine vollständigen Bodenpunkte erzeugen kann. Gerade in Waldflächen oder Bereichen mit hohem Unterwuchs bleibt die Rekonstruktion häufig auf die sichtbaren Pflanzenstrukturen beschränkt. Auch sehr homogene Flächen wie Wasser, Schnee oder große Asphaltflächen können die automatische Punktfindung erschweren. In solchen Situationen wird die Photogrammetrie oft durch LiDAR ergänzt, um verdeckte Strukturen oder feinere Höhenunterschiede zuverlässig zu erfassen.

Für viele Projekte ergibt sich daraus ein klarer Umgang: Die Photogrammetrie liefert präzise und visuell interpretierbare Bestandsdaten, solange die Oberfläche sichtbar bleibt. Bei Bewuchs, Schatten oder verdeckten Strukturen wird sie sinnvoll durch andere Verfahren unterstützt. In der Praxis entsteht so ein kombinierter Ansatz, bei dem Photogrammetrie und LiDAR je nach Aufgabe ihre jeweiligen Vorteile ausspielen.

Kombination aus Photogrammetrie und LiDAR

In vielen Projekten ergänzen sich Photogrammetrie und LiDAR auf sinnvolle Weise. Die Photogrammetrie liefert farbige Oberflächeninformationen, aus denen sich Orthofotos und visuell gut interpretierbare Punktwolken ableiten lassen. LiDAR hingegen erfasst die geometrische Struktur auch dort, wo Bewuchs oder Schatten die Bildauswertung erschweren. Werden beide Verfahren gemeinsam eingesetzt, entstehen Datensätze, die sowohl eine verlässliche Geometrie als auch eine vollständige visuelle Darstellung bieten.

Gerade in Bereichen mit Vegetation, technischen Anlagen oder komplexen Bestandsstrukturen hat sich dieser kombinierte Ansatz bewährt. Die LiDAR-Geometrie bildet das Gelände und verdeckte Elemente ab, während die Photogrammetrie die Punktwolke farblich ergänzt und die Interpretation erleichtert. Für Vermessungs- und Ingenieurbüros entsteht dadurch ein Datenbestand, der sowohl geometrisch stabil als auch visuell eindeutig ist.

Projektanfrage und technische Rückfragen

Wenn Sie für ein Projekt aktuelle Geodaten benötigen oder prüfen möchten, ob eine photogrammetrische Drohnenbefliegung sinnvoll ist, können Sie über passpunkt.de jederzeit eine unverbindliche Anfrage stellen. Gerne unterstützen wir Sie dabei, passende Angebote aus einem bundesweiten Netzwerk spezialisierter Dienstleister zu erhalten.