LiDAR für Drohnenbefliegungen – verlässliche Geodaten bei Vegetation und komplexem Gelände

LiDAR erfasst Geländeformen und Höhenlagen auch dort zuverlässig, wo Bewuchs, Hanglagen oder Schatten die photogrammetrische Auswertung erschweren.

LiDAR liefert präzise Höhen- und Strukturdaten in Situationen, in denen photogrammetrische Verfahren an Grenzen stoßen – etwa bei Bewuchs, Böschungen oder schwer zugänglichem Gelände. Für Vermessungsbüros, Ingenieurbüros und Planer entsteht damit eine stabile Grundlage für Geländemodelle, Volumenberechnungen und technische Bestandsaufnahmen.

Die Methode arbeitet unabhängig von Licht und Schatten und erfasst sowohl Vegetationsoberflächen als auch den darunterliegenden Boden. Dadurch lassen sich Höhenlagen, Bruchkanten und Geländeformen auch in komplexen Umgebungen zuverlässig abbilden.

Wenn Sie prüfen möchten, ob eine LiDAR-Befliegung für Ihr Projekt sinnvoll ist, können Sie über passpunkt.de eine unverbindliche Anfrage stellen.

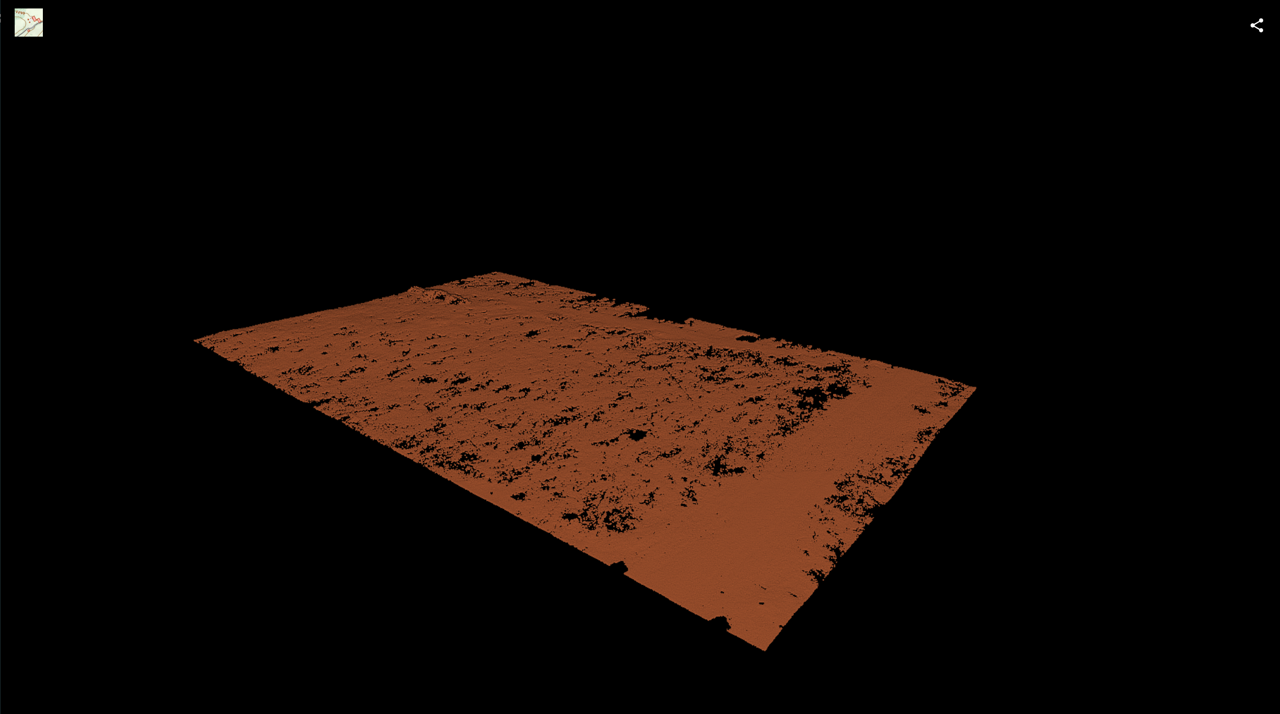

Punktwolke aus Waldbefliegung mit anschließender Punktwolkenklassfiezierung nach Bodenpunkten.

Was LiDAR besonders macht

LiDAR misst Distanzen direkt über Laserimpulse und ist damit nicht auf Bildkorrelation angewiesen. Die Punktwolke entsteht aus echten Messwerten, was Höheninformationen besonders stabil und nachvollziehbar macht. Diese Arbeitsweise reduziert typische Unsicherheiten, die bei reiner Bildauswertung auftreten können.

Ein wesentlicher Vorteil zeigt sich in bewachsenen oder unübersichtlichen Bereichen. Während Kameradaten meist nur die Oberfläche von Vegetation abbilden, erfassen mehrere Laserechos sowohl Kronen als auch den darunterliegenden Boden. Gerade in Waldflächen, entlang von Böschungen oder in unebenen Geländestrukturen entstehen dadurch vollständige Höhenmodelle.

LiDAR arbeitet unabhängig von Lichtverhältnissen. Diffuses Licht, Schattenwurf oder wechselnde Beleuchtung beeinflussen die Datenqualität kaum. Das ermöglicht Befliegungen in langen Zeitfenstern und reduziert Abhängigkeiten von Wetter und Tageszeit.

Für technische Vermessungen – etwa für digitale Geländemodelle, Massenermittlungen, Leitungs- und Trassenplanung oder komplexe Bestandsaufnahmen – bietet LiDAR eine robuste geometrische Grundlage. Die Daten lassen sich präzise auswerten und bilden Details im Gelände zuverlässig ab, auch wenn die Umgebung anspruchsvoll ist.

Wie LiDAR mit Drohnen funktioniert

LiDAR-Systeme senden während des Flugs kurze Laserpulse aus und messen deren Rücklaufzeit. Aus jedem Signal entsteht ein exakter Abstandswert. Gleichzeitig erfassen GNSS und IMU die Position und Lage der Drohne, sodass sich für jeden einzelnen Punkt eine eindeutige räumliche Koordinate ableiten lässt. Erst die Kombination aus Laserimpulsen, präziser Trajektorie und stabiler Orientierung macht die Punktwolke fachlich verwertbar.

Viele Pulsrückläufe erzeugen sogenannte Returns. Sie entstehen, wenn der Laser nacheinander auf verschiedene Schichten trifft – etwa auf Baumkronen, Äste und schließlich den Boden. Diese Mehrfachechos sind entscheidend, um Vegetation und Gelände sauber voneinander zu trennen.

Nach dem Flug werden die Daten georeferenziert und im Streifenabgleich überprüft. Dabei wird kontrolliert, ob überlappende Flugbahnen präzise zusammenpassen oder ob kleine Abweichungen der IMU korrigiert werden müssen. Erst ein sauberer Streifenabgleich liefert eine homogene Punktwolke, die für Geländemodelle, Volumen oder technische Bestandsaufnahmen genutzt werden kann.

Wenn Sie klären möchten, ob LiDAR für Ihr Vermessungs- oder Planungsprojekt die richtige Methode ist, können Sie dies unverbindlich besprechen.

Was definiert einen guten LiDAR Sensor?

FoV (Field of View)

Ein geeigneter LiDAR-Sensor verfügt über ein passendes Field of View, also den Öffnungswinkel des Scans. Ein breiteres FoV ermöglicht eine gleichmäßige Abdeckung, auch an Böschungen oder in Hanglagen. Ein engeres FoV liefert höhere Punktdichten auf dem Boden, ist jedoch empfindlicher gegenüber Flughöhe und Flugbahnen. Für Vermessungszwecke zählt eine stabile Abdeckung ohne Lücken im Messbild.

Point Density (Punktdichte)

Die Punktdichte beschreibt, wie viele Messpunkte pro Quadratmeter entstehen. Sie hängt vom Sensor, der Flughöhe und der Fluggeschwindigkeit ab. Für Geländemodelle reichen mittlere Punktdichten aus, für detaillierte Ingenieurvermessungen oder Vegetationsanalysen sind höhere Werte entscheidend. Eine ausreichende Punktdichte stellt sicher, dass Bruchkanten, kleine Strukturen und Bodenpunkte sauber erfasst werden.

Returns (Mehrfachechos)

LiDAR-Sensoren erfassen pro Laserpuls mehrere Echos, wenn der Strahl auf unterschiedliche Schichten trifft – etwa auf Baumkronen, Äste und den Boden. Mehrfachechos sind besonders wichtig in Vegetationsbereichen, da nur so verlässliche Bodenpunkte entstehen. Ein Sensor mit mehreren Returns liefert ein vollständigeres Abbild des Geländes, insbesondere in Waldflächen oder bei dichter Vegetation.

Genauigkeit vs. Präzision

Für die Bewertung von LiDAR-Daten spielt die Unterscheidung zwischen Genauigkeit und Präzision eine zentrale Rolle. Genauigkeit beschreibt, wie nah die gemessenen Punkte an der tatsächlichen Lage liegen. Präzision zeigt, wie stark die Punkte um ihre Lage streuen.

In der Praxis bedeutet das: Eine Punktwolke kann sehr eng gebündelt sein, aber insgesamt leicht verschoben liegen – präzise, jedoch ungenau. Umgekehrt können Punkte im Mittel korrekt liegen, aber weit streuen – genau, jedoch unpräzise. Erst wenn beide Eigenschaften zusammenpassen, entsteht eine verlässliche Datengrundlage für technische Vermessungen, Geländemodelle und Massenermittlungen. Die dazugehörige Grafik hilft, diese Zusammenhänge auf einen Blick einzuordnen.

LiDAR – technologische Entwicklung und Genauigkeit

Die LiDAR-Sensorik hat in den letzten Jahren eine rasante Entwicklung durchlaufen. Ursprünglich aus der Automobilindustrie stammend, sind die Scanner inzwischen für geodätische Anforderungen optimiert worden. Durch höhere Stückzahlen und neue Technologien konnten die Kosten deutlich gesenkt werden – heute sind LiDAR-Systeme wirtschaftlicher und effizienter einsetzbar als noch vor wenigen Jahren.

Aktuelle

Survey-Grade-Sensoren

erreichen bei

Flughöhen von 100 bis 120 Metern

Genauigkeiten im Bereich von rund 2–3 Zentimetern. Unter bestimmten Bedingungen sind sogar

höhere Flughöhen

denkbar, auch wenn diese in

Deutschland meist eine gesonderte Genehmigung

erfordern.

LiDAR in Vegetationsbereichen

In bewachsenen Gebieten stößt die Photogrammetrie schnell an Grenzen, da Kameras meist nur die Kronenoberfläche erfassen. Bewegte Äste, Schatten und dichte Vegetation führen dabei häufig zu Lücken im Datenbestand. LiDAR arbeitet anders: Mehrere Laserechos pro Puls durchdringen die Kronenschichten und erfassen sowohl Vegetationsstruktur als auch den Boden.

So entstehen Punktwolken, in denen Geländeformen, Stämme, Böschungen oder kleine Strukturen trotz Bewuchs zuverlässig sichtbar werden. Gerade bei Forstflächen, Leitungstrassen, Hanglagen oder naturnahen Arealen bietet LiDAR damit eine deutlich belastbarere Grundlage für Geländemodelle und technische Auswertungen.

Kombination aus LiDAR und Photogrammetrie

In vielen Projekten werden LiDAR und Photogrammetrie heute bewusst kombiniert. Während LiDAR die geometrische Struktur präzise abbildet und auch unter Vegetation zuverlässige Bodenpunkte liefert, ergänzen RGB-Kameras die Punktwolke um Farbe und Textur. Dadurch entsteht ein Datensatz, der sowohl technisch auswertbar als auch visuell leicht interpretierbar ist. Die farbkodierten Punktwolken helfen bei der Klassifizierung, der Erkennung von Bestandsstrukturen und der Abstimmung zwischen Planungspartnern.

Für Bauwerke, Trassen oder Gelände mit wechselnder Vegetation bietet dieser Ansatz einen deutlichen Mehrwert: Die Höhenlage stammt aus dem LiDAR, Details an Oberflächen oder Fassaden aus den Bildern. Auch Dokumentationen – etwa für Baufortschritte oder Bestandsaufnahmen – profitieren davon, weil orthografische Darstellungen und Punktwolke aus derselben Befliegung erzeugt werden können. So entsteht ein konsistenter Datensatz, der Engineering, Visualisierung und Analyse in einem Schritt verbindet.

Genauigkeit und Qualitätssicherung

Die Qualität von Drohnendaten wird im Wesentlichen durch zwei Faktoren bestimmt: die eingesetzte Sensorik und die Georeferenzierung. Hochwertige GNSS-Systeme, Inertialsensoren (IMU) sowie sorgfältig eingemessene Bodenpasspunkte (GCPs) bilden das Fundament präziser Messergebnisse in der Drohnenvermessung.

Moderne Vermessungssysteme mit Drohne arbeiten heute meist mit RTK- (Real Time Kinematic) oder PPK-Korrekturen (Post Processing Kinematic), die die Drohnenposition mit Zentimetergenauigkeit bestimmen. Dadurch lässt sich die Anzahl der benötigten Passpunkte deutlich reduzieren, ohne die Messpräzision zu beeinträchtigen. Als Richtwert gelten etwa 4 bis 8 Passpunkte pro Quadratkilometer bei ebenem Gelände – in topographisch anspruchsvollen Bereichen kann eine höhere Dichte erforderlich sein.

Die Witterungsbedingungen haben einen erheblichen Einfluss auf die Datenqualität. Wind kann zu Bewegungsunschärfen und Positionsabweichungen führen, während diffuses Licht oder starke Schatten die Bildauswertung erschweren. Professionelle Vermessungsteams planen ihre Drohnenbefliegungen daher gezielt unter stabilen Wetterbedingungen, um reproduzierbare und verlässliche Ergebnisse zu gewährleisten.

Automatisierte Softwarelösungen ermöglichen heute die Erkennung und Einbindung von Passpunkten nahezu auf Knopfdruck. Grundlage bilden internationale Standards wie die ASPRS-Klassifizierung (American Society for Photogrammetry and Remote Sensing), die eine einheitliche Bewertung von Genauigkeit und Datenqualität sicherstellen. Diese Verfahren erhöhen die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse und schaffen eine objektive Basis für Vergleiche mit klassischen Vermessungsmethoden.

Typische Anwendungsfelder von LiDAR-Befliegungen

Energiewirtschaft

Für Solarparks, Leitungen oder Umspannwerke liefert LiDAR belastbare Geländedaten – auch bei Bewuchs. Die Daten unterstützen Layoutplanung, Trassenführung und Massenermittlungen.

Weiterlesen:

Drohnenvermessung bei Solarparks →

Straßen & Infrastruktur

Hanglagen, Böschungen und komplexe Querneigungen lassen sich mit LiDAR präzise erfassen. Das Verfahren eignet sich für Sanierungen, Neubauplanungen und technische Bestandsaufnahmen.

Weiterlesen:

LiDAR-Drohnen im Straßenbau – B27 →

Wald & Vegetation

LiDAR durchdringt Kronenschichten und liefert Bodenpunkte, Baumhöhen und Strukturdaten. Gerade Waldflächen und naturnahe Räume profitieren von der Mehrfachecho-Messung.

Weiterlesen:

Waldanalyse mit Drohne / LiDAR →

Gewerbe & Erschließung

Für Baufelder, Massenermittlungen oder Entwässerungsplanungen bietet LiDAR eine robuste Grundlage. Bruchkanten und Geländeformen lassen sich klar ableiten.

Weiterlesen:

LiDAR-Befliegung im Industriegebiet →

Hochwasserschutz & Gewässer

Geländemodelle, Uferstrukturen und Querprofile werden unabhängig von Bewuchs erfasst. Die Daten bilden die Basis für hydraulische Nachweise und Planungen im Bestand.

Weiterlesen:

Vermessung der Ahr – Hochwasserschutz →

LiDAR-Befliegung für Ihr Projekt

Wenn Sie für ein anstehendes Vermessungs- oder Planungsprojekt Geodaten benötigen oder prüfen möchten, ob LiDAR die passende Methode ist, können Sie über passpunkt.de unkompliziert Angebote aus einem bundesweiten Netzwerk spezialisierter Dienstleister einholen. Die Abstimmung erfolgt direkt mit den jeweiligen Vermessungs- und Ingenieurbüros – von der Planung der Befliegung bis zur Datenübergabe.