SLAM mit GNSS für Bestandsaufnahmen

📢Anzeige

SLAM mit GNSS für Bestandsaufnahmen

Bestandsaufnahmen bilden die Grundlage für viele Vermessungs- und Planungsaufgaben. Ob es um die Sanierung von Brücken, die Dokumentation bestehender Straßen oder die Planung neuer Infrastrukturen geht – ohne präzise Geometriedaten sind belastbare Entscheidungen kaum möglich.

Klassische Verfahren wie Drohnenbefliegungen oder reine GNSS-Messungen stoßen jedoch an ihre Grenzen. Unter Brücken, in der Nähe von Hochspannungsleitungen oder in Bereichen mit dichter Vegetation sind Satellitensignale oft gestört oder gar nicht verfügbar. Auch die reine Bildauswertung mit Drohnen liefert in solchen Situationen nicht die nötige Genauigkeit oder Vollständigkeit.

Hier setzt die Kombination aus SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) und GNSS an. Während SLAM-Systeme durch mobile Sensoren wie LiDAR die relative Bewegung und Umgebung präzise erfassen, sorgt GNSS für die globale Verortung im Koordinatensystem. So entstehen Punktwolken, die nicht nur detailliert, sondern auch absolut genau eingebunden werden können – eine optimale Lösung für komplexe Bestandsaufnahmen im Außenbereich.

Warum SLAM und GNSS sich ideal ergänzen

SLAM-Systeme sind in der Lage, Bewegungen und Strukturen mit hoher relativer Genauigkeit zu erfassen. Ein mobiler Scanner erkennt kleinste Veränderungen in Position und Orientierung und baut daraus eine dichte Punktwolke der Umgebung auf. Für Innenräume, Tunnel oder Hallen liefert das bereits eine sehr belastbare Datengrundlage.

Im Außeneinsatz über längere Strecken tritt jedoch ein Effekt auf, der als Drift bezeichnet wird. Dabei summieren sich kleinste Ungenauigkeiten im Bewegungsablauf, sodass die Punktwolke im Vergleich zur realen Geometrie leicht verschoben sein kann.

Genau hier kommt GNSS ins Spiel: Satellitensignale liefern eine absolute Positionierung im globalen Koordinatensystem. Während SLAM die relative Genauigkeit sicherstellt, sorgt GNSS dafür, dass die Daten in X, Y und Z stabil verortet werden. Die Kombination beider Verfahren bringt damit mehrere Vorteile:

- Redundanz: zwei unabhängige Positionierungsmethoden sichern die Ergebnisse ab.

- Stabilität: Drift wird korrigiert, auch über längere Strecken.

- Interoperabilität: Punktwolken lassen sich problemlos mit anderen Geodaten (z. B. aus Drohnenbefliegungen oder GNSS-Vermessungen) kombinieren.

So entsteht ein

hybrides Verfahren, das die Flexibilität mobiler SLAM-Systeme mit der Präzision globaler GNSS-Daten verbindet – geeignet für Bestandsaufnahmen von Straßen, Brücken und Leitungen.

Praxisbeispiel: Brückenaufnahme mit SLAM und GNSS

Ein typisches Einsatzszenario für SLAM mit GNSS ist die Bestandsaufnahme von Brückenbauwerken. Gerade hier stoßen klassische Methoden wie Drohnenvermessung oder reine GNSS-Messungen an Grenzen:

- Unter Brücken ist das Satellitensignal gestört oder gar nicht verfügbar.

- Drohnen liefern zwar Luftbilder, können aber die Unterseiten und angrenzenden Bereiche nur eingeschränkt erfassen.

Mit einem mobilen SLAM-System lässt sich die gesamte Umgebung zu Fuß oder mit einem tragbaren Scanner erfassen. Die LiDAR-Sensoren generieren eine dichte Punktwolke der Brücke, während GNSS die absolute Lage im Koordinatensystem fixiert. So entsteht ein vollständiges Abbild – von den Fahrbahnbelägen bis zu den Geländerstrukturen.

Die erzeugten Punktwolken ermöglichen nicht nur eine visuelle Dokumentation, sondern auch die Ableitung von Querschnitten und Profilen. Damit lassen sich beispielsweise Durchfahrtshöhen, Bauwerksbreiten oder Deformationen überprüfen – wichtige Grundlagen für Sanierungen, Erweiterungen oder Neubauplanungen.

Querschnitte aus der SLAM-Punktwolke

Ein wichtiger Teil der Bestandsaufnahme mit SLAM ist die Möglichkeit, Querschnitte direkt aus der Punktwolke zu erzeugen. Bei Brückenbauwerken liefern diese Schnitte eine gute Grundlage, um die vorhandene Geometrie zu verstehen und Planungen darauf abzustimmen.

Im Beispiel der Brückenaufnahme wurde ein Schnitt durch die Punktwolke gelegt. Dadurch lassen sich unter anderem die Durchfahrtshöhen, die Fahrbahnbreite sowie die seitlichen Bauteile übersichtlich darstellen. Solche Informationen sind hilfreich für Sanierungen, Umbauten oder auch für den Abgleich mit bestehenden Planunterlagen.

Ein Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass die Daten nicht nur als visuelle Punktwolke vorliegen, sondern auch in Auswerteformen wie Profilen und Querschnitten genutzt werden können. Damit entsteht eine flexible Datengrundlage, die verschiedene Fragestellungen in der Planung unterstützt.

Querschnitt im Gleisbereich

Neben Brücken lassen sich auch angrenzende Infrastrukturbereiche mit SLAM dokumentieren. Im Beispiel zeigt der Querschnitt einen Abschnitt eines Gleisbereichs. Dabei wird deutlich, dass nicht nur die Schienen, sondern auch das Schotterbett und die angrenzende Geländestruktur erfasst werden.

Solche Daten sind vor allem für Instandhaltung und Planung nützlich:

- Veränderungen im Schotterprofil können erkannt werden.

- Absenkungen oder Unregelmäßigkeiten im Unterbau lassen sich nachvollziehen.

- Der Gleisbereich wird in seiner räumlichen Einbettung sichtbar – inklusive Böschungen und angrenzendem Gelände.

Damit zeigt sich: SLAM mit GNSS liefert nicht nur eine reine Bauwerksaufnahme, sondern auch Informationen zum unmittelbaren Umfeld, die in vielen Projekten genauso wichtig sind.

Genauigkeit und Datenprodukte

SLAM-Systeme erfassen Bewegungen und Umgebung sehr detailliert. Für viele Bestandsaufgaben reicht diese relative Genauigkeit bereits aus. Über längere Strecken kann es jedoch zu einem leichten Drift kommen, wenn die Daten nicht mit zusätzlichen Informationen abgeglichen werden. In Kombination mit GNSS oder Passpunkten lassen sich diese Abweichungen deutlich reduzieren und die Punktwolke stabil in einem Koordinatensystem verorten.

Die Ergebnisse stehen anschließend in verschiedenen Formen zur Verfügung:

- 3D-Punktwolken als Grundlage für Visualisierung und Auswertung

- Profile und Querschnitte, die direkt aus den Daten abgeleitet werden können

- Modelle für CAD, GIS oder BIM, um die Bestandsdaten in Planungsprozesse einzubinden

Im gezeigten Beispiel wurden Brücken- und Gleisbereiche nicht nur visuell erfasst, sondern auch als Querschnitt dargestellt. Damit lassen sich Bauwerk und Umfeld auswerten, ohne dass vor Ort zusätzliche Messungen erforderlich sind.

Vorteile in der Bestandsaufnahme

Der Einsatz von SLAM in Kombination mit GNSS bietet bei Bestandsaufnahmen mehrere praktische Vorteile. Projekte können ohne aufwendige Sperrungen oder lange Vorbereitungszeiten durchgeführt werden. Der Scanner wird mobil eingesetzt und erfasst die Umgebung während des Gehens oder Fahrens – eine Vorgehensweise, die sich besonders bei Straßen, Brücken und Bahntrassen bewährt.

Ein weiterer Punkt ist die Sicherheit. Da der Messende nicht direkt im Gefahrenbereich arbeiten muss, lassen sich auch Abschnitte entlang von Gleisen oder unter Hochspannungsleitungen mit reduziertem Risiko aufnehmen.

Hinzu kommt die Flexibilität: Ein System kann sowohl Bauwerke als auch deren Umfeld dokumentieren. So werden nicht nur Brücken oder Schienenanlagen erfasst, sondern auch angrenzende Böschungen, Wege oder Uferbereiche.

Mit der zusätzlichen GNSS-Referenzierung liegen die Ergebnisse im globalen Koordinatensystem vor. Dadurch können die Punktwolken problemlos mit anderen Geodaten kombiniert werden – zum Beispiel mit Drohnenaufnahmen oder klassischen GNSS-Messungen.

Volumenaufnahmen mit SLAM und GNSS

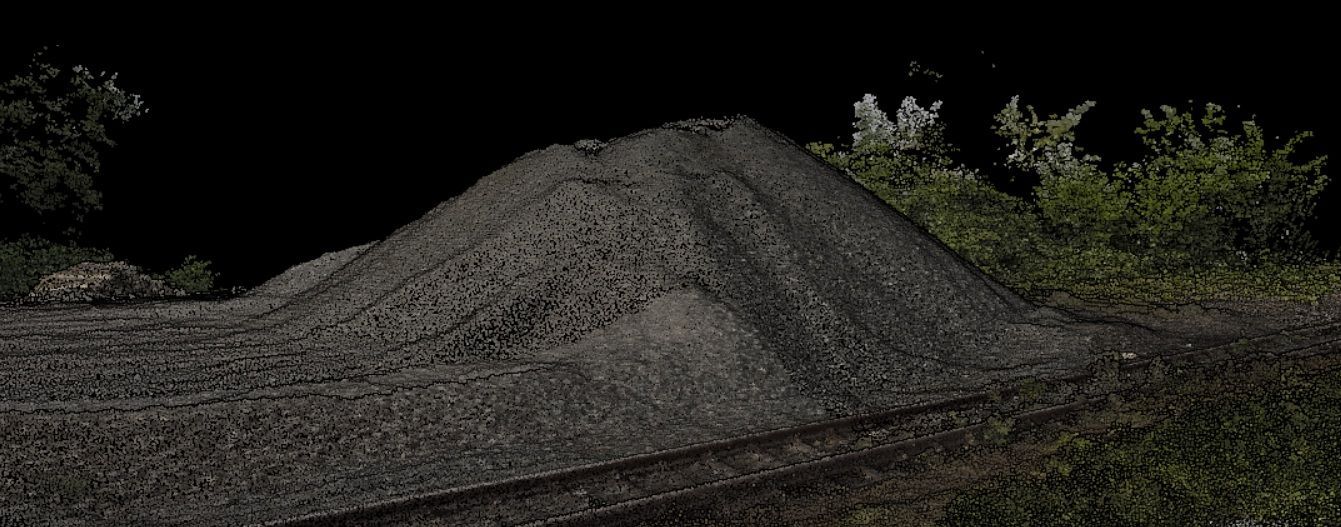

Neben Bauwerken und Infrastruktur lassen sich mit SLAM auch Materiallager und Geländeformen dokumentieren. Ein typisches Beispiel ist die Aufnahme eines Schotterhaufens.

Die Punktwolke bildet die gesamte Oberfläche ab. Daraus können Volumenberechnungen durchgeführt werden, die für Abrechnungen, Materialplanung oder Baufortschrittskontrollen genutzt werden. Durch die Kombination mit GNSS werden die Daten im globalen Koordinatensystem verortet und können mit anderen Bestandsaufnahmen abgeglichen werden.

Wann lohnt sich der Einsatz von SLAM in Kombination mit GNSS?

Besonders dann, wenn Bauwerke wie Brücken, Tunnel oder Gleisanlagen erfasst werden sollen und gleichzeitig eine Einbindung ins globale Koordinatensystem erforderlich ist. SLAM liefert die Detailtiefe, GNSS die übergeordnete Lagegenauigkeit.

Welche Genauigkeit kann man bei SLAM mit GNSS erwarten?

Die Genauigkeit hängt von System, Umgebung und Kalibrierung ab. In der Regel lassen sich im Außeneinsatz Werte im Zentimeterbereich erreichen, wenn GNSS-Daten oder Passpunkte eingebunden werden.

Welche Objekte lassen sich mit SLAM und GNSS erfassen?

Neben Brückenbauwerken eignen sich die Systeme für Straßen, Bahntrassen, Leitungswege, Industrieanlagen oder Flussuferbereiche. Auch komplexe Umgebungen mit Vegetation können aufgenommen werden.

Wie unterscheiden sich die Daten von SLAM mit GNSS gegenüber Drohnenbefliegungen?

Drohnen erfassen großflächig aus der Luft, stoßen aber bei Abschattungen oder Unterbauten an Grenzen. SLAM mit GNSS ergänzt diese Daten durch dichte Punktwolken aus der Nähe, die Bauwerk und Umfeld detailgenau abbilden.

In welchen Formaten stehen die Ergebnisse zur Verfügung?

Die Ergebnisse werden in der Regel als 3D-Punktwolken (z. B. LAS, LAZ, E57) bereitgestellt. Zusätzlich können Profile, Querschnitte oder CAD-kompatible Modelle exportiert werden, die direkt in Planungssoftware eingebunden werden können.