Drohnenvermessung im Erdbau

📢Anzeige

Mehr Effizienz am Bau: Der Nutzen der Drohnenvermessung

Drohnenvermessung als Bindeglied zwischen Vermessung und digitalem Bauprozess

Die Drohnenvermessung hat die klassische Vermessung um eine neue, effiziente Dimension erweitert. Statt einzelne Punkte mit Tachymeter oder GNSS zeitaufwendig einzumessen, entstehen durch eine Drohnenbefliegung flächendeckende Datensätze mit Millionen von Messpunkten. Die Photogrammetrie mit Drohnen liefert hochauflösende Orthofotos und detaillierte 3D-Modelle, während die LiDAR-Vermessung selbst unter Vegetation oder in unübersichtlichem Gelände präzise Punktwolken erzeugt. Der große Vorteil: Alle Ergebnisse der Drohnenvermessung lassen sich direkt in CAD- und BIM-Systeme integrieren, wodurch eine durchgängige digitale Arbeitsweise möglich wird.

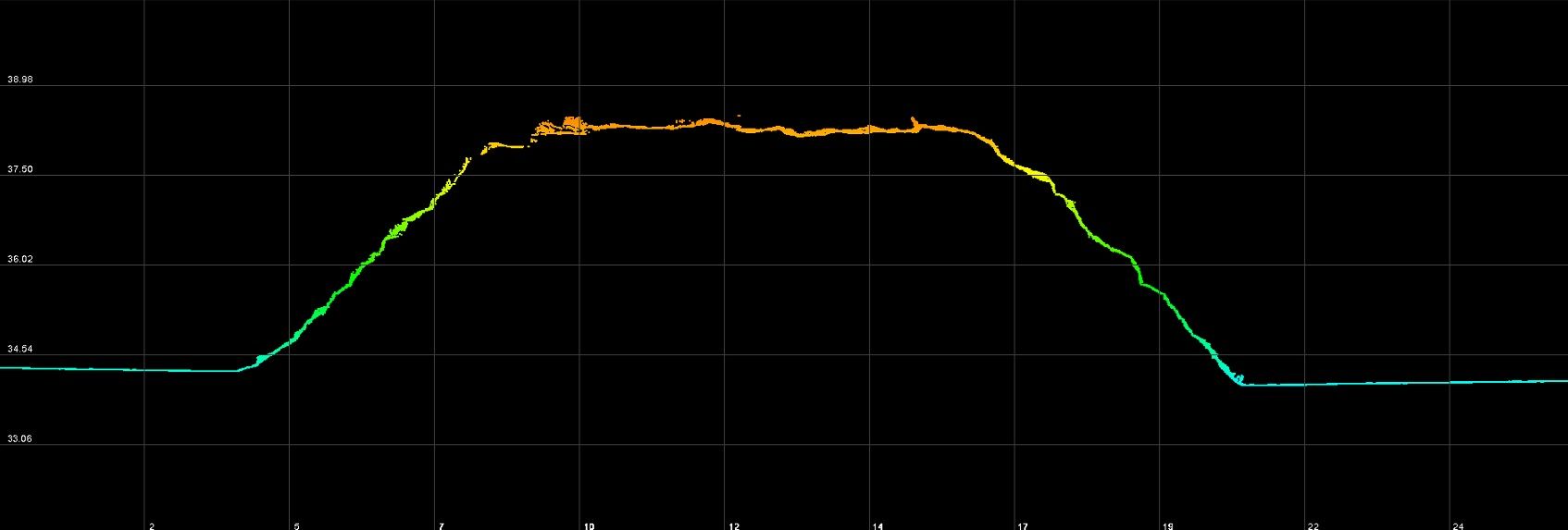

Gerade im Erdbau ist dieser Ansatz besonders wertvoll. Baugruben, Böschungen und Materiallager können vollständig erfasst und für die Mengenermittlung exakt berechnet werden. Die Drohnenvermessung reduziert zudem Risiken, da Abweichungen zwischen Planung und Baufortschritt frühzeitig sichtbar werden. Auch die Arbeitssicherheit verbessert sich, weil Vermessungspersonal nicht mehr in schwer zugängliche oder gefährliche Bereiche vordringen muss. Damit wird die Drohnenvermessung zum zentralen Bindeglied zwischen klassischer Vermessungstechnik und digitalem Bauprozess – ein Werkzeug, das Präzision, Effizienz und Sicherheit in Erd- und Tiefbauprojekten nachhaltig verbindet.

Technologien im Überblick

Die Drohnenvermessung basiert nicht auf einem einzelnen Verfahren, sondern auf einer Kombination moderner Technologien. Je nach Projekt lassen sich Photogrammetrie, LiDAR und GNSS-basierte Referenzierung miteinander verbinden. Das macht die Methode vielseitig und effizient.

- Photogrammetrie erzeugt aus überlappenden Luftbildern hochauflösende Orthofotos und 3D-Modelle – eine bewährte Grundlage für Baugrubenaufnahmen oder Volumenberechnungen.

- LiDAR-Scanning liefert Punktwolken mit hoher Dichte und erfasst auch Strukturen unter Vegetation oder in unübersichtlichem Gelände zuverlässig.

- RTK/PPK in Verbindung mit Bodenpasspunkten (GCPs) ermöglicht Vermessungen im Zentimeterbereich und erhöht die Genauigkeit bei komplexen Bauvorhaben.

- Orthofotos und Punktwolken dienen als Basis für digitale Geländemodelle (DGM), Oberflächenmodelle (DOM) und präzise Flächen- und Volumenberechnungen.

Im Unterschied zu klassischen Messmethoden wie Tachymeter oder GNSS-Einzelpunkten entstehen bei der Drohnenvermessung nicht nur vereinzelte Messwerte, sondern Datensätze mit Millionen von Punkten. Das sorgt für eine flächendeckende, belastbare Grundlage, auf der Bauprojekte schneller geplant, sicherer überwacht und besser dokumentiert werden können.

Nature's Symphony

Flächenflieger VTOL oder Multirotor?

Flächenflieger spielen ihre Stärken bei großen, offenen Flächen aus: Sie decken in kurzer Zeit weite Strecken ab und sind daher interessant für großflächige Erdbauprojekte. Häufig arbeiten sie mit Photogrammetrie, da die Traglast vieler Modelle für LiDAR-Sensoren begrenzt ist.

Multikopter bieten dagegen Flexibilität auf kleineren oder komplexen Baustellen. Mit Kamera und LiDAR-Payload lassen sich auch steile Böschungen, enge Bereiche oder wechselnde Geländehöhen zuverlässig erfassen. Für Projekte mit hohem Detailgrad oder schwer zugänglichen Bereichen sind sie oft die bessere Wahl.

Die Entscheidung hängt letztlich von Projektgröße, Geländestruktur und den gewünschten Datenformaten ab: Flächenflieger für Reichweite und Effizienz, Multikopter für Präzision und Vielseitigkeit.

Typische Anwendungsfelder

Die Drohnenvermessung hat sich im Erdbau als zuverlässige Methode etabliert, um große Flächen effizient und mit hoher Genauigkeit zu erfassen. Besonders in Projekten, bei denen Erdbewegungen eine zentrale Rolle spielen, bietet sie klare Vorteile.

Im Mittelpunkt stehen drei Hauptanwendungen:

- Baugrubenvermessung: mit Drohnen kann man den Aushub vollständig dokumentieren. Erfassen von Böschungen, Sohlen und Randbereichen in hoher Auflösung ist je nach Begebenheit recht einfach möglich. Dadurch lassen sich Baufortschritte lückenlos nachvollziehen und Abrechnungen auf eine transparente Grundlage stellen.

- Mengenermittlung von Haufwerken: Ob Schüttgut, Zwischenlager oder Deponieabschnitte – mit Hilfe von Punktwolken und digitalen Geländemodellen werden Volumina exakt berechnet. Das erleichtert Kalkulation, Abrechnung und Logistik.

- Baustellenüberwachung: Durch regelmäßige Befliegungen können Baufortschritte visuell dokumentiert und mit den Soll-Daten aus dem BIM-Modell verglichen werden. Abweichungen werden früh erkannt, was Nachträge und Verzögerungen reduziert.

Über den klassischen Erdbau hinaus finden Drohnenvermessungen zunehmend Einsatz in angrenzenden Bereichen. Dazu gehören Infrastrukturprojekte wie Straßen- und Brückenbau, der Betrieb von Deponien oder Kiesgruben sowie Geländeanalysen für Planungs- und Ingenieurbüros. Auch in der Rohstoffwirtschaft und im Landschaftsbau sind Befliegungen mit Drohnen inzwischen ein fester Bestandteil der Vermessungspraxis.

Die Kombination aus Schnelligkeit, Sicherheit und Präzision macht die Drohnenvermessung damit zu einem universellen Werkzeug, das weit über den eigentlichen Erdbau hinaus Nutzen stiftet.

Drohnenvermessung vs. klassische Veremssung: Vorteile auf einen Blick

| Vorteil | Bedeutung |

|---|---|

| Schnelle Flächenerfassung | Drohnen decken in kurzer Zeit große Erdbewegungen ab und reduzieren den Außeneinsatz erheblich. |

| Zugang zu schwerem Gelände | Auch steile Böschungen, Wasserflächen oder frisch aufgeschüttete Bereiche können ohne Betreten vermessen werden. |

| Dichte Punktwolken & Orthofotos | Aus LiDAR- oder Photogrammetriedaten entstehen detailreiche 3D-Modelle für Volumen- und Massenermittlungen. |

| Wiederholbare Befliegungen | Regelmäßige Aufnahmen erleichtern Baufortschrittskontrolle und Dokumentation. |

| Effizienz & Sicherheit | Weniger Personal vor Ort, geringere Unfallgefahr und schnellere Datenverfügbarkeit für Planung und Abrechnung. |

Drohnen ergänzen die klassische Vermessung im Erdbau durch ihre hohe Flächenleistung und den sicheren Zugang zu schwer erreichbaren Bereichen. Statt einzelne Punkte manuell zu messen, entstehen in kurzer Zeit dichte Punktwolken und Orthofotos, die sich für Volumenberechnungen und Geländemodelle eignen. Wiederholbare Befliegungen erleichtern die fortlaufende Dokumentation des Baufortschritts und tragen zu mehr Effizienz und Sicherheit bei, da weniger Personal auf der Baustelle unterwegs sein muss und die Daten schneller für Planung und Abrechnung bereitstehen.

Genauigkeit und Datenqualität

Eine der häufigsten Fragen zur Drohnenvermessung betrifft die Genauigkeit. Wie präzise die Ergebnisse tatsächlich sind, hängt von mehreren Faktoren ab – sowohl von der eingesetzten Technik als auch von der Projektplanung. Moderne Systeme ermöglichen im Zusammenspiel mit Referenzpunkten sehr hohe Genauigkeiten, die für den Erdbau und andere Anwendungen in der Regel vollkommen ausreichend sind.

- RTK/PPK: Mit Echtzeit-Korrekturen (RTK) oder nachträglicher Berechnung (PPK) lassen sich Genauigkeiten im Bereich von 1 bis 3 Zentimetern erreichen.

- Bodenpasspunkte (GCPs): Richtig eingemessen und im Modell berücksichtigt, verbessern sie die absolute Genauigkeit und sorgen für eine belastbare Verknüpfung ins gewünschte Koordinatensystem.

- Checkpunkte/ Kontrollpunkte: Unabhängig eingemessene Punkte dienen als Qualitätskontrolle und zeigen, wie präzise das Modell wirklich ist.

- GSD (Ground Sampling Distance): Die Bodenauflösung der Luftbilder bestimmt den Detailgrad. Ein niedriger GSD-Wert bedeutet eine höhere Auflösung und damit detailliertere Ergebnisse.

In der Praxis zeigt sich, dass für Mengenermittlungen weniger die letzte Nachkommastelle entscheidend ist, sondern die Konsistenz des Modells. Wenn die Befliegungen einheitlich geplant, geflogen und ausgewertet werden, lassen sich Volumen und Flächen zuverlässig bestimmen und zwischen verschiedenen Zeitpunkten vergleichen. Ergänzend empfiehlt sich eine stichprobenartige Kontrolle durch klassische Vermessungsmethoden wie GNSS oder Tachymeter, um die Datenqualität zusätzlich abzusichern.

Workflow einer Drohnenbefliegung

- Anforderung & Ziel

Genauigkeit, Koordinaten-/Höhensystem, Produkte (Orthofoto, Punktwolke, Volumen). - Genehmigungen & Sicherheit

Luftraum, Aufstiegsfreigaben, Datenschutz, Sperrbereiche. - Missionsplanung

Flughöhe, Überlappung, GSD; LiDAR-/Foto-Parameter. - Referenzierung

RTK/PPK, Bodenpasspunkte (GCP) & Checkpunkte messen. - Vor-Ort-Check

Wetter, Hindernisse, Notfallrouten, Rollen. - Flug & Qualitätskontrolle

Teststreifen, Hauptmission, GCP-Sichtbarkeit und GNSS-Qualität prüfen. - Auswertung

Photogrammetrie/LiDAR, Georeferenzierung, DSM/DTM, Volumen. - Dokumentation & Übergabe

RMSE/Checkpunkte, Reports, GeoTIFF/LAZ, Versionierung.

Wie können Drohnen im Erdbau eingesetzt werden?

Drohnen erfassen großflächig Geländedaten, Volumen und Profilveränderungen. Damit lassen sich Massenbewegungen, Aushubmengen oder Planierarbeiten dokumentieren – schnell, präzise und ohne den Betrieb auf der Baustelle zu stören.

Welche Vorteile bietet die Drohnenvermessung gegenüber klassischen Methoden?

Im Gegensatz zu terrestrischen Vermessungen können Drohnen auch unzugängliche oder gefährliche Bereiche sicher abfliegen. Das spart Zeit und Personalaufwand. Durch regelmäßige Befliegungen entsteht zudem eine lückenlose Baudokumentation.

Wie genau sind die Messergebnisse?

Je nach verwendeter Technik (Photogrammetrie oder LiDAR) liegen die Abweichungen im Zentimeterbereich. Wichtig ist eine saubere Referenzierung mit GPS- oder Passpunkten – diese entscheidet über die absolute Genauigkeit.

Wie oft sollte ein Baufortschritt vermessen werden?

Bei dynamischen Erdbauprojekten empfiehlt sich eine wöchentliche oder zweiwöchentliche Befliegung. So lassen sich Veränderungen früh erkennen und Massenabrechnungen verlässlich belegen.

Können Drohnen auch bei laufendem Betrieb eingesetzt werden?

Ja. Moderne Systeme fliegen in definierten Höhen und können so auch bei laufenden Erdbewegungen oder Baumaschineneinsatz eingesetzt werden, sofern Sicherheitsabstände eingehalten werden.

Welche Datenformate werden bereitgestellt?

Die erzeugten Punktwolken, Orthofotos und Geländemodelle lassen sich in Standardformaten wie LAS, DXF oder GeoTIFF ausgeben und problemlos in gängige CAD- oder GIS-Software integrieren.

Wann lohnt sich der Einsatz besonders?

Überall dort, wo große Flächen, häufige Veränderungen oder schwer zugängliche Bereiche vorliegen – etwa bei Deponien, Abgrabungen, Dämmen, Baugruben oder Planierungen.

Sind Drohnenbefliegungen genehmigungspflichtig?

Ja, in der Regel ist eine Aufstiegserlaubnis erforderlich. Professionelle Vermessungsdienstleister kümmern sich um die notwendigen Genehmigungen und Sicherheitskonzepte.

Wie schnell stehen die Daten nach der Befliegung zur Verfügung?

Je nach Projektgröße meist innerhalb weniger Tage. Viele Dienstleister liefern erste Ergebnisse bereits am Folgetag, wenn die Datenauswertung automatisiert erfolgt.

Anfrage zur Drohnenvermessung.

Sie planen eine Drohnenvermessung oder möchten den aktuellen Geländestand dokumentieren?

Über passpunkt.de vermitteln wir Vermessungsdienstleister mit Erfahrung in LiDAR- und Photogrammetrie-Befliegungen.

Teilen Sie uns einfach mit, welche Fläche, welches Projekt oder welchen Zweck Sie vermessen lassen möchten – etwa:

- Baugrube oder Erdbaustelle

- Geländeaufnahme für Planung oder Abrechnung

- Kontrollbefliegung während des Baufortschritts

Nach Eingang Ihrer Anfrage prüfen wir die Anforderungen und stellen den Kontakt zu einem passenden Anbieter aus unserem Netzwerk her.